Fragments of Light Nº 8: Von Schwarzweiß zu Farbe – eine Erweiterung in Etappen

Ich habe jahrelang in Schwarzweiß fotografiert.

Und dann war da eine Bilderserie, die sich dagegen gewehrt hat.

Seitdem frage ich mich: Was kann Farbe erzählen? Wieso das Eine oder das Andere?

Dies ist der Versuch, das für mich zu sortieren.

Nicht systematisch. Eher tastend.

Eine Annäherung in Etappen.

1. Der Moment der Veränderung

Früher wäre es Schwarzweiß gewesen.

Ich erinnere mich daran, wie ich später am Bildschirm saß, eine Serie durchging und plötzlich das Gefühl hatte: Diese Bilder lassen sich nicht in mein Schwarzweiß hineinpressen. Sie wollten – atmen. Ich weiß, das klingt seltsam, aber genau so war es.

Es war das Shooting mit Sophia. Sie tanzte vor mir, am Ende des Shootings, mit ihren rotbraunen Haaren, im späten Tageslicht, in diesem großen Raum. Es lief „Freedom“ von George Michael und sie war nicht mehr „nur“ Model – sie war ganz bei sich, im Moment und in der Musik. Ausgelassen. Und so anders als in den Stunden davor. Und ich verstand erst später, warum diese Bilder etwas anderes sein wollten.

Ich hatte sie, wie immer, in Schwarzweiß aufgenommen. Meine Kamera zeigt mir die JPEGs in Monochrom, das ist meine Grundeinstellung. Aber die RAW-Dateien waren da. Und plötzlich spürte ich: Diese Szene, dieser Moment – das war Farbe. Sie hatte sich in meine Fotografie eingeschlichen; Als hätten sie sich gedacht: „ So, und jetzt schau mal her – so feiert man richtig“

Zum ersten Mal hatte ich das Bedürfnis, beides zuzulassen: Ich bearbeitete die Serie doppelt – einmal in Schwarzweiß, wie gewohnt. Und einmal in Farbe. Nicht um damit zu spielen und zu experimentieren. Sondern, weil es sich falsch angefühlt hätte, diese Bilder auf nur eine Weise zu zeigen. Die Bilder in Schwarzweiß einzusperren kam mir falsch vor. Also bearbeitete ich sie doppelt – in Farbe und in Schwarzweiß. Zum ersten Mal wollte ich mich nicht festlegen.

Ich behielt dann aber aus einem Sicherheitsgefühl heraus zunächst nur die Serie in SW.

Von da an begann ich, mich zu fragen:

Warum ist mein Blick eigentlich immer noch so stark im Monochromen verankert?

Und was kann Farbe zeigen, was Schwarzweiß nicht kann?

Oder auch umgekehrt?

Sophia - Selim Say

2. Schwarzweiß war meine Sprache – Farbe vielleicht mein Traum

Ich habe schon oft darüber gesprochen und geschrieben, wie ich zur Schwarzweißfotografie kam. Zum Beispiel Dennis Stock und Peter Lindbergh. Später auch Annie Leibovitz – ihre frühen Arbeiten, vor allem für das Rolling Stone Magazine, haben mich schon als Teenager tief beeindruckt.

Auch Helmut Newton natürlich, auf den ich noch genauer eingehen werde.

Diese Reduktion, diese Ruhe, die man durch Schwarzweiß bekommt – das hat mich fasziniert. Schatten als Werkzeug, Form durch Kontrast, Nähe durch Klarheit. Ich konnte meine Portraits damit formen wie mit einem Stichel.

Wenn ich mal Farbe benutzte, dann weil der Look spannend war. Nicht, weil ich darin erzählen wollte. Es war eher: „Schau mal, das geht auch in Farbe.“ Aber mein Schwarzweiß hatte eine Linie, einen bestimmten Charakter, und trug meine Handschrift. Es fühlte sich diszipliniert an. Und ernster.

3. Farbe als Entdeckung

Ich bin alt genug, um mich an unseren ersten Farbfernseher zu erinnern. Und auch daran, wie plötzlich selbst die schlechten Nachrichten unterhaltsamer wirkten. Alles war auf einmal lebendiger – viel näher dran.

So ähnlich ging es mir, als ich vor einigen Jahren die Arbeiten von Purienne, Josselin oder Isabel Hayn entdeckte. Später auch noch David Hamilton, Bildästhetiken aus den 70ern, Musik, Lichtstimmungen – plötzlich spürte ich: Ich empfinde Farbfotografie ganz anders.

Nicht technisch – sondern emotional.

Isabel Hayn

Gleichzeitig musste ich mir eingestehen, dass ich Farbe nie richtig konnte. Mein Schwarzweiß-Look war gesetzt, der saß. Aber in Farbe bekam ich meine Vision nicht auf den Punkt. Ich dachte: Man macht ein Bild und legt einen Look drüber. Aber so funktioniert das nicht. Ich hatte jahrelang ein “Gefühl vor Augen”, das meine Farbbilder reflektieren sollten. Nicht einfach nur ein Look - da sollte mehr einfliessen als nur ein paar Farbwerte.

Ich musste tiefer gehen.

Ich musste anfangen, anders zu sehen.

Und das ist das eigentliche Abenteuer: Nicht die Bearbeitung. Nicht der Film. Sondern die Art, wie ich Licht, Atmosphäre und Nähe wahrnehme, musste ich zuerst lernen. Wiedererlernen. Farbe ermutigt mich dazu, loszulassen. Nicht alles zu kontrollieren. Dinge fließen zu lassen, statt sie festzuhalten. Nicht, weil ich es muss. Sondern weil ich merke, dass ich so mehr entdecke.

4. Newton – der Grenzgänger

Helmut Newton war einer der wenigen, die beide Welten wirklich beherrschten.

Seine Schwarzweißbilder – grafisch, körperlich, reduziert – hatten eine Spannung, die wie aus Stein gemeißelt wirkte. Der Körper wurde zur Architektur. Schatten wurden zu Kontur.

Seine Farbfotografie dagegen: anders. Theatralisch. Überhöht. Luxuriös, künstlich, fast kühl. Newtons Farbe war nie gefühlig – sie war bewusst distanziert. Wie Bühnenlicht.

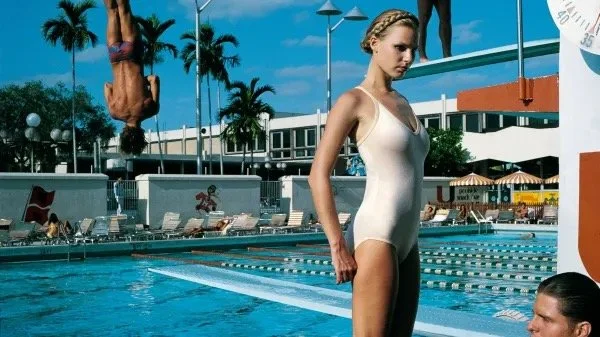

Helmut Newton

Ich finde diesen Wechsel faszinierend. Er zeigt: Nicht die Technik macht das Bild, sondern die Absicht. Man entscheidet, was man zeigen will – und welches Medium das am besten erzählt.

Ganz ähnlich, aber auf eine andere Weise, hat auch Annie Leibovitz diesen Wandel vollzogen. Ihre frühen Schwarzweiß-Porträts für das Rolling Stone Magazine wirkten roh, direkt, fast beiläufig. Es ging um Nähe, Persönlichkeit, den einen ungestellten Moment. Doch mit dem Wechsel zu Vanity Fair veränderte sich ihre Bildsprache – nicht abrupt, sondern tastend. Farbe kam dazu, Inszenierung, Erzählraum. Aber die Nähe blieb. Die Farbe wurde nicht Dekor, sondern Stimmungsträger, Bedeutungsebene, ein erzählerischer Rahmen für das, was zwischen den Posen liegt.

Beide – Newton wie Leibovitz – zeigen, dass es nicht um Stilfragen geht. Sondern um die bewusste Entscheidung, wie man erzählen will – und was das Bild sagen darf.

Rückblickend erkenne ich das auch bei mir. Die ersten bewussten Farbfotografien habe ich auf Film gemacht. Analoge Farbe. Die Bilder waren spitzer, progressiver – und sie hatten eine andere Atmosphäre. Vielleicht auch mehr Zeitgeist.

5. Die kulturelle Aufladung von Schwarzweiß

Schwarzweiß gilt als edel. Als ernst. Als Kunst.

Fine Art. Galerie. Magazine. Daran denkt man dabei.

Und ehrlich gesagt: Ich habe mich darin auch lange sehr wohl gefühlt.

Aber warum eigentlich?

Warum wird das Weglassen von Farbe als künstlerisch empfunden – das Zulassen aber nicht?

Warum wirkt ein Schwarzweißporträt tiefsinnig, ein Farbfoto aber „kommerziell“ oder „populär“?

Vielleicht, weil Schwarzweiß immer schon mit Vergangenheit verbunden wurde.

Mit Reportage. Mit dem vermeintlich „wahren“ Moment.

Aber: Auch Farbe kann Charakter haben. Auch Farbe kann Tiefe haben –

wenn man sie nicht einfach nur dekorativ benutzt, sondern erzählerisch.

6. Farbe als neue Sprache

Wenn ich heute Geschichten erzählen will, dann gibt mir Farbe einfach mehr Möglichkeiten. Mehr Zwischentöne. Mehr Schichten.

Es ist wie in der Kunst:

Dürer, Picasso, Michelangelo und seine Mona Lisa – sie funktionieren in Farbe, nicht in Schwarzweiß.

Vielleicht lässt sich das Verhältnis so sehen:

Schwarzweiß ist wie Bildhauerei – klar, greifbar, ein Spiel mit Licht, Form und Details.

Farbe dagegen ist Malerei – flächig, weich, verwischbar.

Sie zeigt weniger exakt – aber sie fühlt tiefer.

Meggi - Selim Say

Während Schwarzweiß den Blick lenkt und reduziert, lässt Farbe ihn wandern.

Beides erzählt. Aber auf unterschiedliche Weise.

7. Warum ich heute beides brauche

Schwarzweiß bleibt.

Es hat eine Kraft, die ich liebe. Eine Linie. Einen klaren Rhythmus.

Ich nutze es, wenn ich fokussieren will. Wenn ich Struktur brauche.

Aber Farbe öffnet Räume.

Farbe lässt Atmosphäre zu.

Farbe erzählt das, was nicht immer gesagt werden kann – aber gespürt werden will.

Vielleicht hatte ich einfach all die Jahre farbige Bilder in meinem Kopf –

aber meine Sprache war Schwarzweiß.

Heute bin ich mehrsprachig.

Und vielleicht ist genau das der schönste Teil daran:

dass ich noch nicht weiß, in welcher Sprache mein nächstes Bild sprechen wird.

Nur, dass ich ihm zuhören will.