Fragments of Light Nº 9: Die unsichtbare Zone - zwischen Blick und Selbstbild

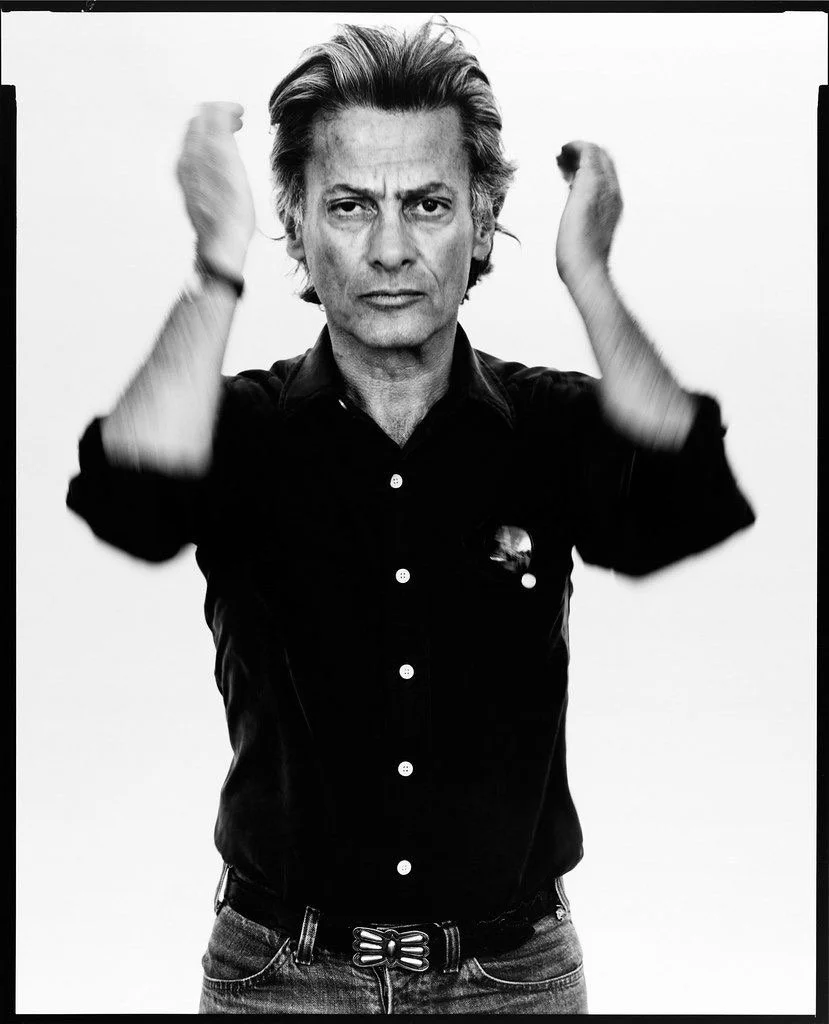

Es gibt da dieses Selbstporträt von Richard Avedon.

Er steht frontal vor der Kamera, so wie viele, die er fotografiert hat. Weißer Hintergrund – sein Klassiker. Schwarzes Hemd, die Haare etwas zu lang, nur grob in Form. Das Bild könnte erst letztes Jahr gemacht worden sein.

Seine Arme sind in Bewegung. Vermutlich nicht geplant. Die Unschärfe, die dadurch entsteht, macht das Bild noch spannender. Der Blick zieht sich automatisch auf sein Gesicht. Scharf, konzentriert, wach. Als wollte er in genau diesem Moment etwas klarstellen. In etwa, dass nur er das jetzt genau so machen kann.

Dieses Foto hat mich nicht in erster Linie fasziniert, weil es so stark ist. Es hat mich beschäftigt, weil ich mich gefragt habe: Warum macht er ein Selbstporträt? Was kann er damit zeigen, das niemand anderes für ihn festhalten könnte?

Richard Avedon

Ich denke da auch an Annie Leibovitz, wie sie sich 1970 im Badezimmerspiegel eines Hotelzimmers in San Francisco fotografiert. Wieso?

An Vivian Maier, die als Schatten, Spiegelung oder flüchtige Silhouette in ihren eigenen Bildern auftaucht. Wieso?

An Claude Cahun, Francesca Woodman, Zanele Muholi. Wie sie alle sich irgendwann selbst portraitierten. Wieso?

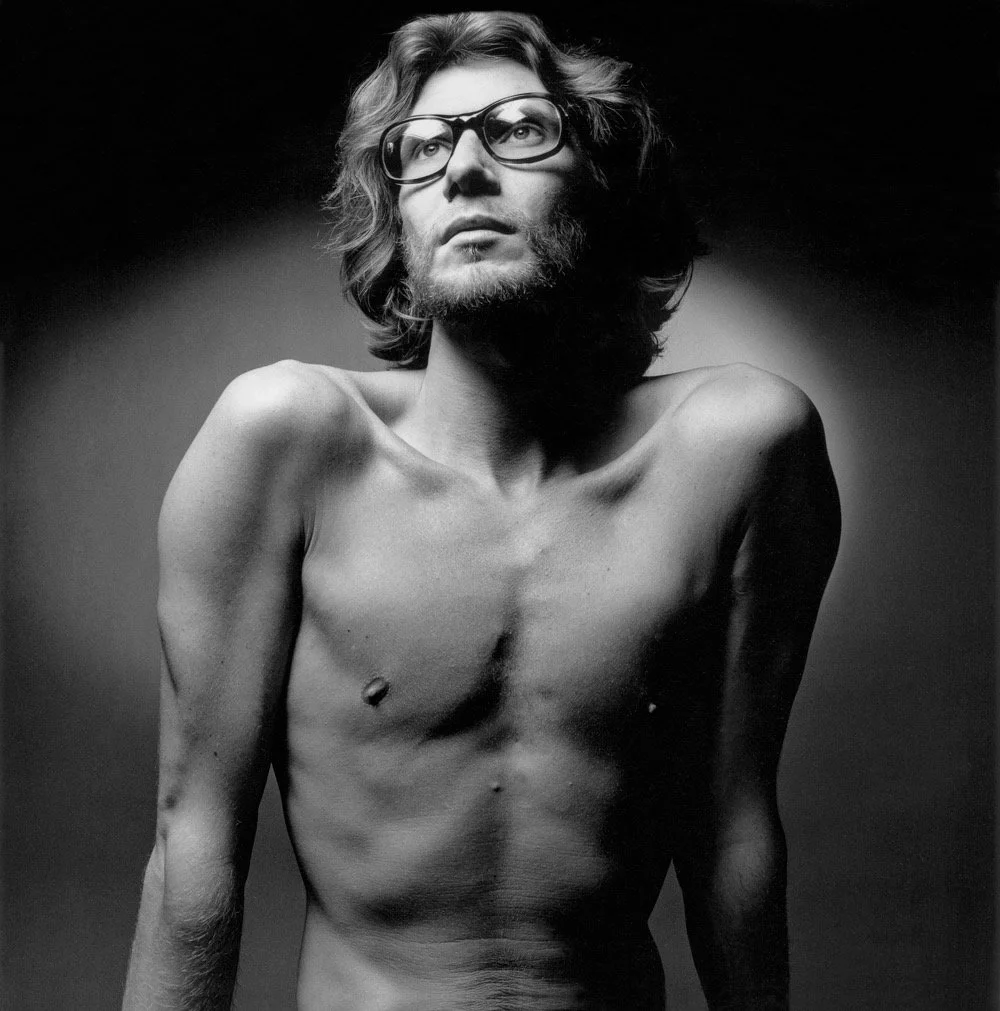

Und an Yves Saint Laurent – fotografiert von Jeanloup Sieff. Dieses berühmte Aktfoto aus einer Serie.

Lange Jahre dachte ich tatsächlich, es sei ein Selbstporträt.

So sehr strahlt es diesen kontrollierten, bewussten Blick aus. Als hätte er selbst entschieden, wie er gesehen werden will – und den Fernauslöser gedrückt.

Das hat mich so sehr beschäftigt: dass ein Bild, selbst wenn es nicht vom Fotografierten stammt, wie ein Selbstporträt wirken kann.

Weil Fotograf und Porträtierter in diesem kurzen Moment denselben Raum betreten – diese neutrale Zone, in der ihr Blick auf die Person die fotografiert wird, aufeinander fällt und sich überschneidet.

Yves Saint Laurent – fotografiert von Jeanloup Sieff

Auf einer langen Autofahrt kam mir ein Gedanke, der einfach so da war – wie eine Art Entdeckung wo Wissenschaftler durch Serendipität auf etwas stoßen.

Ich dachte über Selbstporträts nach und merkte plötzlich: Es gibt da eine Zone, in der sich das überschneidet, was ich von jemandem sehe, und das, was diese Person von sich selbst zeigen will.

Wie groß ist dieser Bereich?

Und ist es überhaupt gut, wenn er groß ist?

Es gibt Selbstporträts, die sagen: „Lass mich das mal machen. Nur ich kann mich so zeigen, wie ich bin – oder wie ich gesehen werden will.“

Andere verstecken sich. Sie drehen das Gesicht weg, lassen die Kamera dazwischen, zeigen vielleicht eine Pose, die sie mit ihrem Gesicht nie erkennbar zeigen würden.

Ich rede hier nicht von Selfies oder Schnappschüssen. Ich meine die Welt der Fotografie, in der ein Selbstporträt mehr ist als nur ein Foto von sich selbst.

Da ist etwas Magisches, wenn Menschen sich selbst portraitieren.

Und vielleicht – weil mich das so fasziniert – fließt dieses Element unbewusst in meine eigene Fotografie ein. Vielleicht ist es genau das, was ein Bild besonders intensiv macht: wenn sich im Moment des Fotografierens etwas von dieser Überschneidung zeigt.

Die Zone zwischen Blick und Selbstbild

In der Porträtfotografie gibt es einen Bereich, in dem sich zwei Sichtweisen überschneiden: der Blick des Fotografen und das Selbstbild der porträtierten Person. Eine neutrale Zone, die nicht inszeniert wirkt und doch nicht zufällig entsteht. Sie lässt sich nicht erzwingen. Vielmehr richtet man die Arbeitsweise so ein, dass sie entstehen kann – durch Raum für Entwicklung, durch Offenheit, durch das Zulassen von Momenten, die nicht geplant waren. Technik rückt dabei in den Hintergrund. Die Beziehung und die Verbindung ist das Element das zählt.

Der Zwang zur perfekten Oberfläche wird vermieden. Haut behält ihre Textur, Schatten dürfen hart oder weich sein, die Umgebung darf Spuren auf dem Bild hinterlassen und mitwirken. Jede Glättung, die zu sehr ordnet, entfernt das Bild von dieser Überschneidung, in der sich beide Sichtweisen begegnen.

Hier entsteht ein Porträt, das weder ganz dem Fotografen noch ganz der porträtierten Person gehört. Es liegt genau dazwischen – und vielleicht ist es dieses „Dazwischen“, das einem Bild eine besondere Intensität gibt.

Viele Fotografen, inspiriert von großen Mode- und Porträtaufnahmen, nutzen Schwarzweiß als Synonym für Authentizität. Doch nicht selten entsteht dabei ein Bruch: Inszenierte Szenen, kombiniert mit digital geglätteter Haut, strahlendere Augen, entfernen sich von jener direkten Begegnung, die wahre Authentizität ausmacht.

Selbstporträt und Vertrauen

Ein Selbstporträt besitzt eine eigene Magie: Es ist ein Moment, in dem allein der Porträtierende bestimmt, wie er sich zeigen oder verbergen möchte. Alles – Perspektive, Ausdruck, Timing – liegt in der eigenen Hand.

Und doch gibt es Porträts, die, obwohl von jemand anderem aufgenommen, dieselbe Kraft wie ein Selbstporträt besitzen. Die Aufnahmen von Yves Saint Laurent, fotografiert von Jeanloup Sieff, sind ein Beispiel. Auf den ersten Blick könnte man glauben, Saint Laurent habe sich selbst inszeniert. So direkt, so selbstverständlich ist seine Präsenz im Bild.

Solche Aufnahmen entstehen, wenn die porträtierte Person dem Fotografen etwas überlässt, das normalerweise nur in der Selbstinszenierung möglich ist – und der Fotograf dieses Vertrauen nicht stört, sondern bewahrt. In solchen Momenten verschmelzen die beiden Perspektiven, und das Bild trägt Spuren beider: der Selbstbestimmung des Porträtierten und der Offenheit des Fotografen.

Das verbindende Element

Die besondere Wirkung eines Bildes entsteht oft in diesem unsichtbaren Bereich dazwischen. Es ist ein Raum, in dem Kontrolle und Loslassen, Nähe und Distanz, Selbstbild und Fremdblick ein Gleichgewicht finden.

Und vielleicht ist es genau diese fragile Balance, die entscheidet, ob ein Bild nur abbildet – oder lange nachwirkt - Einzigartig ist.

Die besondere Wirkung eines Porträts entsteht nicht aus der perfekten Ausleuchtung, nicht aus der Wahl des Objektivs und schon gar nicht aus einem „Look“, den man auf jedes Bild legen kann. Sie entsteht in diesem unsichtbaren Bereich zwischen Fotograf und Porträtiertem – dort, wo sich zwei emotionen berühren, ohne zu verschmelzen. (Sorry, für soviel Meta Ebene)

In dieser Zone trägt jedes Bild etwas Einmaliges, etwas, das nicht kopierbar ist. Es ist das Gegenteil von Bildern, die wie durch einen Fotoapparat gejagt wirken – perfekt, glatt, austauschbar. Bilder, die morgen jede bessere App erzeugen werden kann, weil ihnen das fehlt, was nur in dieser Begegnung entstehen kann: ein Abdruck von Vertrauen, Timing und einer echten Präsenz im Moment.

Vielleicht ist genau das die geheime Zutat. Sie macht den Unterschied zwischen einem Bild, das man anschaut – und einem Bild, das einen ansieht.