Method Notes Nº 5: Sand im Getriebe - oder wenn sich Stile verändern, bevor man es selbst tut.

Seit rund acht Jahren fotografiere ich Porträts – vor allem von jungen Menschen, häufig Frauen. Die Aufnahmen sind intensiv, atmosphärisch, emotional. Sie entstehen in Räumen, die mehr sind als Kulissen. Es geht nicht nur um Licht oder den Hintergrund – es geht um ein emotional aufgeladenes Klima. Ein Gespräch, eine Verbindung, ein Moment der Offenheit. Erst dann entsteht diese besondere Stimmung. Diese Atmosphäre ist nicht nur Teil des Bildes – sie ist das Bild. Und sie hinterlässt einen unverwechselbaren Abdruck, der wohl am ehesten beschreibt, was man meinen Stil nennen könnte.

In meiner Entwicklung habe ich mich von vielen Fotograf:innen inspirieren lassen. Peter Lindbergh, Vincent Peters – weil ich ihre Handschriften als kraftvoll, reduziert, kompromisslos empfinde. Doch auch Arbeiten früherer Generationen haben mich geprägt: Bert Sterns letzte Aufnahmen mit Marilyn Monroe – ihre rohe Nähe, ihr Widerspruch aus Zartheit und Direktheit. Eve Arnold mit ihrer stillen Beobachtung, wie sie Menschen begleitete, statt sie zu dirigieren. Oder Dennis Stock, dessen Serie von James Dean im Regen für mich bis heute für eine ganze Ära steht. Diese Nuancen, das fast Intime inmitten des Dokumentarischen, sind Inspirationsquellen, die meine Arbeit still durchziehen.

Diese Einflüsse waren lange ein Kompass für mich. Orientierungspunkte eben. Doch in den letzten Jahren habe ich gespürt, dass sie mir nicht nur Richtung geben, sondern manchmal auch wie ein zu enger Rahmen wirken. Sie setzen Maßstäbe, an denen man sich unbewusst misst. Auch, weil sie einfach eine längst abgeschlossene Epoche beschreiben.

Was mich beschäftigt, sind die kleinen Reibungen. Nicht der große Bruch, sondern die vielen kleinen Impulse, an denen ich merke: Etwas muss sich verschieben. Es knirscht. In manchen Bildern. In bestimmten Abläufen. In der Art, wie ich ein Setting zusammenstelle. Es ist wie Sand im Getriebe – kein Fehler, aber ein Knirschen, das ich nicht überhören konnte und scheinbar auch nur ich selbst war nehmen konnte.

Diese Reibung war der Ausgangspunkt für eine Bewegung in mir, die vor ca. 2 Jahren in Gang trat und sich seit letztem Jahr verdichtet. Ich habe angefangen, genauer auf meine Arbeit und auf ihre tragenden Elemente zu sehen und zu überlegen: Was trage ich weiter? Was bleibt? Was bremst mich? Was war mir vielleicht nicht mal bewusst?

Manchmal reicht eine neue Perspektive. Oder ein ungewohntes Modell. Oder das Weglassen von Altvertrauter Routine. Was mir auffiel war, dass es nicht die großen Stilfragen sind, die Veränderung bringen – sondern die vielen kleinen Entscheidungen, die unterhalb der Wahrnehmungsschwelle liegen.

In meinem aktuellen Vortrag "Mehr" spreche ich unter Anderem genau darüber. Über die Frage, was ein Bild wirklich transportiert – und was wir oft übersehen, weil wir zu sehr auf das Offensichtliche, das Oberflächliche achten. Teilnehmer erzählen mir manchmal, sie hätten ein Motiv schon „gesehen“, aber dann bei näherem Hinsehen doch Aspekte entdeckt, die ihnen entgangen waren. Vielleicht liegt es daran, dass wir visuelle Reize heute schnell konsumieren. Wir scrollen, wir wischen, wir liken – aber wir betrachten nicht mehr. Tiefe verlangt Zeit. Und Aufmerksamkeit. Und wir gleichen viel mit dem ab, was wir uns als „Maß“ im Laufe der Zeit angeeignet haben.

Ich wünsche mir, dass meine Bilder nicht nur gut aussehen, sondern dass sie etwas auslösen. Etwas, das bleibt, auch wenn das Display längst abgeschaltet ist.

Vor Kurzem habe ich mich im Podcast von Timo Barwitzki und Stefan Magh über genau diese Themen unterhalten – über Wandel, Bildsprache und Zeitlosigkeit. Ich habe einen Vergleich aus der Welt der Autos (Jungs, eben ;-)) verwendet: die Mercedes E-Klasse der 80er- und 90er-Jahre – der W124, mit klaren Linien, optischer in sich ruhend und einem schwer erklärbaren Gefühl von Beständigkeit. Heute ist von dieser Klarheit nicht viel geblieben: weichgespülte Linien, überladene digitale Ausstattung statt charakterstarker Form. Dur souveräne Ruhe wich dem Drang gefallen zu wollen.

Oder Jaguar: eine Marke, die einst für Eleganz, Understatement und klassische Formensprache stand – und sich in den letzten Jahren selbst entfremdet hat. Ein abrupter Stilbruch, der bei vielen Enthusiasten eher Ratlosigkeit auslöste. Das angestrebte Design wirkt technoid, gesichtslos, beinahe beliebig. Wo früher Eigenständigkeit war, ist heute Austauschbarkeit.

Und dann gibt es Marken wie Land Rover, die den Übergang geschafft haben: den Geist des Originals zu bewahren und ihn mit Technologie und Formgefühl in die Gegenwart zu holen. Bei Kameras, ist das das Unternehmen aus Wetzlar, dass diese klare Wiedererkennbarkeit seit Jahrzehnten und das Anwendererlebnis mit der Technologie von Heute verbindet. Und das ist das, was ich auch in meiner Fotografie anstrebe – kein Rückschritt, kein Stillstand, sondern eine Weiterentwicklung mit einem Zeitgeist der im Heute verwurzelt ist.

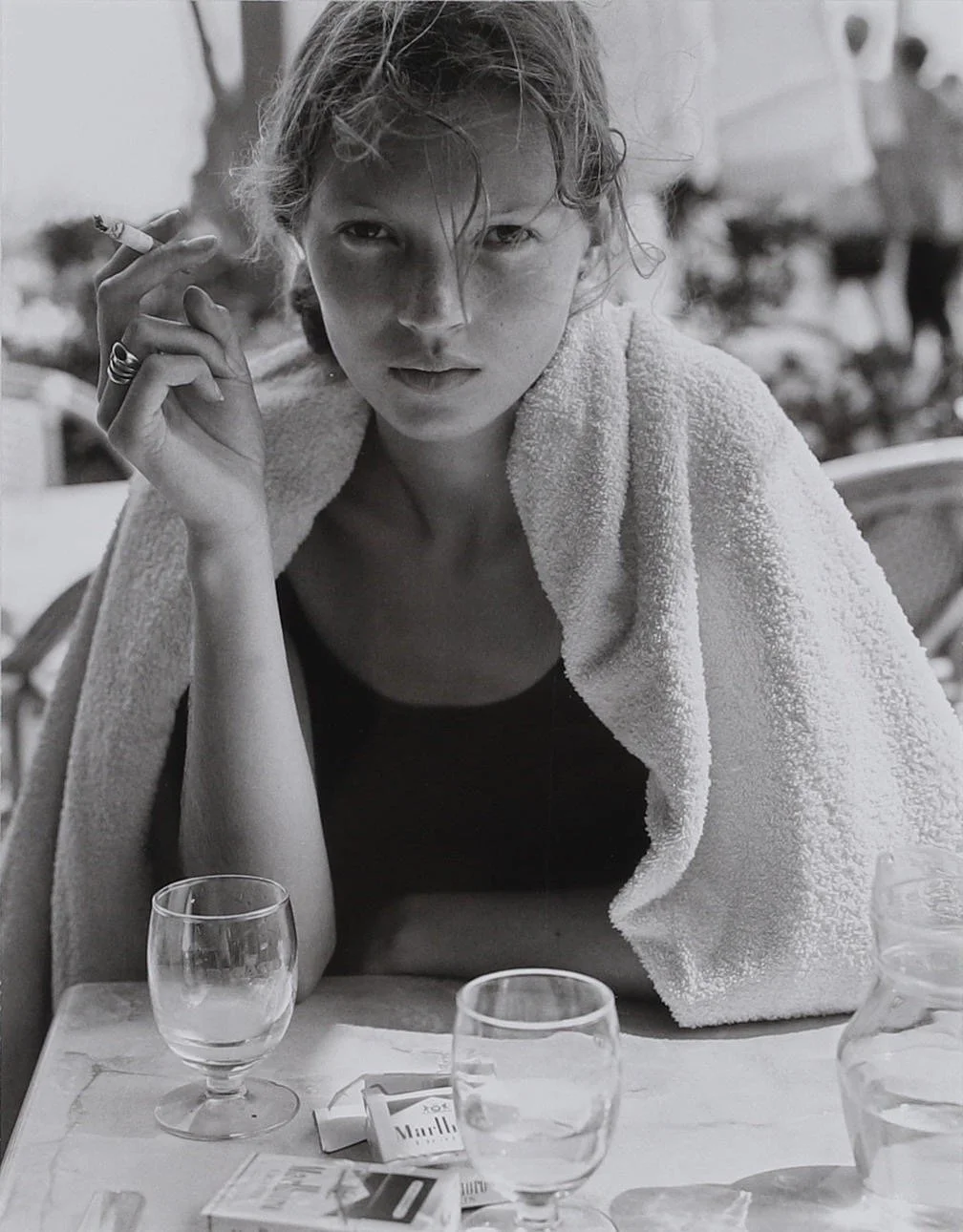

Ich beobachte die Arbeit junger Fotograf:innen, die mit frischem Blick auf Menschen und Kontexte schauen. André Josselin etwa, der das Porträt auflöst in eine größere Szene – bei ihm ist das Bild nicht nur das Gesicht, sondern der Ort, die Umgebung, das Licht, der Moment. Mal analog, mal digital, oft roh, oft poetisch. Oder Purienne, der mit scheinbar einfachsten Mitteln – einer Kamera, natürlichem Licht – ein ganzes Lebensgefühl abbildet, das man nicht inszenieren kann, sondern nur spüren. Oder der heute nicht mehr ganz so junge Mario Sorrenti, der vor Jahrzehnten mit seinem Kate-Buch ein ganzes Lebensgefühl konserviert hat – mit einer Protagonistin (einer ebenfalls jungen Kate Moss), einer Ferienwohnung, einem Sommer. Kein Styling, kein Konzept – nur Nähe, Zeit, Licht.

Mario Sorrenti - KATE

All diese Arbeiten inspirieren mich. Nicht zum Kopieren, sondern zur Auseinandersetzung. Sie zeigen mir: Ein Gesicht reicht nicht. Es braucht die Szene. Den Raum. Die Geschichte dahinter. Und vielleicht auch den Mut, weniger von einer Person zu zeigen – aber dafür mehr zu erzählen.

Was mich durch diesen Prozess trägt, ist nicht ein fixer Begriff oder eine bestimmte Theorie. Es ist ein wacheres Hinsehen. Ein sich Einlassen auf das, was sich in der eigenen Arbeit verändert – und darauf, was man vielleicht lange übersehen hat. Es ist die Bereitschaft, sich selbst infrage zu stellen. Und die Geduld, auf kleine Signale zu achten, statt schnellen Lösungen nachzujagen.

Denn Veränderung beginnt nicht immer mit einem lauten Knall . Sie kündigt sich leise an. Mit einem kleinen, oft lange unentdeckten Riss im Vertrauten. Mit einem Knirschen oder Schleifen. Mit einem Sandkorn im Getriebe. Vielleicht merkt man es zuerst gar nicht – bis ein Detail plötzlich stört, ein Bild nicht mehr funktioniert, ein Moment nicht mehr dieselbe Kraft hat wie früher.

Wenn man dann innehält, genau hinsieht und bereit ist, sich selbst zuzuhören, kann aus diesem Reiz etwas Neues entstehen. Keine Revolution, aber eine Schritt für Schritt Verschiebung. Eine neue Genauigkeit. Eine andere Art, Dinge zu sehen – und zu zeigen.

Diese Art von Veränderung betrifft nicht nur die Porträtfotografie. Sie betrifft jede Form von künstlerischer Arbeit. Ob man Menschen fotografiert oder Landschaften. Ob man Reportagen macht oder urbane Räume festhält. Wenn sich die Welt verändert – sozial, politisch, klimatisch, kulturell – verändert sich auch unser Blick. Und die Art, wie wir diesen Blick festhalten, muss sich mitverändern. Sonst entstehen Bilder, die an der Gegenwart vorbeisehen.

In der Fotografie bedeutet das nicht, alles neu zu machen. Es heißt nicht, den eigenen Stil zu leugnen oder das Alte abzuwerten. Aber es heißt: offen zu bleiben. Für neue Einflüsse. Für andere Erzählweisen. Für Bilder, die vielleicht nicht sofort funktionieren, aber langfristig mehr sagen.

Ich empfinde diesen Prozess nicht als Bruch. Sondern als Entwicklung. Als Arbeit an etwas, das noch im Entstehen ist. Es fühlt sich manchmal an wie Sortieren in einem übervollen Raum. Was bleibt? Was kann weg? Was habe ich lange übersehen? Was verdient mehr Platz? Mit einem Blick weit voraus in die Zukunft.

Und dann beginnt der eigentliche Schritt: Nicht nur wahrzunehmen, was sich verändert – sondern auch den Mut zu haben, damit weiterzugehen. Mit neuen Ideen, mit anderen Gedanken, mit neuer Brennweite oder ganz und gar anderem Arbeitsgerät.

Vielleicht liegt genau darin die eigentliche Kunst: nicht einfach nur zu versuchen gute Bilder zu machen. Sondern Bilder, die sich mit einem verändern und nicht einfach nur mitwachsen.