Method Notes Nº 8: Die Stilfrage – Vom Risiko, man selbst zu sein

Es ist Mitte Oktober. Ich sitze in einem Airbnb, in Barcelona. An einem Tisch neben der offenen Terrassen Tür. Es sind milde 24 Grad. Eben habe ich ein Shooting beendet und das Model verabschiedet. Coffee Time. Im Gespräch mit dem Model meinte sie zwischendurch so etwas wie: “I love your Style”. Ich bedankte mich und fühlte mich geschmeichelt. Sie meinte nicht einfach nur die Bilder die ich machte, sagte sie. Sie sagte dann noch so etwas wie: “the whole, everything”. Und dann fuhr sie fort und schloss ab mit “That´s what makes the good pictures”. Das hallte nach, während ich meinen Kaffee trank.

Wie schreibt man über ein Thema, das so wichtig ist und so viel in sich trägt – als Teil der Fotografie, aber auch weit darüber hinaus – ohne belehrend zu wirken?

Ohne so zu klingen, als wüsste man es besser?

Und doch steht er jedes Mal im Raum, dieser rosa Elefant, sobald ich über Fotografie spreche oder Workshops gebe:

Stil.

Ein Wort, das sofort Bilder hervorruft.

Man denkt an gut gekleidete Menschen, an Geschmack, an Eleganz.

Aber darum geht es nicht wirklich. Oder vielleicht doch – nur indirekt.

Denn selbst das, was wir als „guten Stil“ in Kleidung oder Design empfinden, ist nur ein sichtbarer Ausdruck einer tieferen Haltung: einer inneren Ordnung, einer Art, die Welt zu sehen.

Selfportrait, 2024

In der Fotografie ist es dasselbe.

Bildsprache, Bildstil, Look, Qualität, ästhetische Wirkung – das sind nur Facetten einer viel größeren Frage:

Wie viel von mir selbst steckt eigentlich in meinen Bildern?

Wie gesagt – es ist kompliziert.

Ich wage es einfach mal.

Vielleicht ist das genau der Punkt: Über Stil zu sprechen heißt, ein Risiko einzugehen.

Denn sobald du beginnst, dich selbst zu zeigen, machst du dich angreifbar.

Aber vielleicht liegt genau darin die Wahrheit des Ganzen.

Wenn mich jemand fragt, wie man seinen Stil findet, sage ich: „Wenn ich ehrlich sein soll. Gibt es nicht den Einen Weg. Stil ist eine Art Resonanz, der zurückhallt, wenn man beginnt die richtigen Töne zu spielen. Bis dahin, so fürchte ich, musst du deine Zeit damit verbringen ihn zu verstehen. Aber morgen antworte ich vielleicht auch anders.“

Stil ist wahrscheinlich eines der am meisten missverstandenen Themen in der Fotografie – und zugleich eines der wichtigsten. Er ist das, was deine Arbeit definiert, was sie von anderen abgrenzt und ihr Richtung gibt. Stil ist kein dekoratives Element, sondern ein Fundament. Er bestimmt, in welchem ästhetischen Raum du dich bewegst, welche Menschen du erreichst – und welche du unweigerlich verlierst.

Ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum man sich mit Stil beschäftigt:

Der erste ist der Wunsch nach Abgrenzung – etwas Eigenes zu schaffen, das deinen Fingerabdruck trägt.

Der zweite ist das Bedürfnis, dazuzugehören – zu zeigen, dass man Teil einer Szene ist, dass man versteht, was „gute“ Fotografie ausmacht, und dass man technisch mithalten kann.

Beides ist legitim. Aber sie führen in entgegengesetzte Richtungen.

Der eine Weg ist unbequemer, ehrlicher, riskanter – aber persönlicher.

Der andere ist sicherer, planbarer, glatter – aber mit der Gefahr, „nur so gut wie die anderen“ zu bleiben.

Ich persönlich bevorzuge die erste Variante, die unvollkommene, die ungeschliffene. Ich bin lieber nicht der technisch perfekteste Fotograf, sondern der, dessen Bilder gemocht werden, weil sie von mir sind.

Weil sie ein Stück meiner Persönlichkeit zeigen.

Weil sie – in ihrer eigenen Sprache – sagen: „So sehe ich die Welt.“

Denn es heißt ja Bildsprache. Und Sprache ist dafür da um sich auszudrücken. Nicht um sich nur grammatikalisch korrekt zu verständigen.

Der Fingerabdruck

Wenn du dich fragst, wo dein Stil bleibt – er ist schon da.

Er liegt unter Schichten von Anpassung, Erwartungen und Vergleichen.

Er liegt unter dem Versuch, „gut“ zu sein.

Stil ist nichts, das man sich irgendwann ausdenkt und an sich „dranbaut“, sondern etwas, das man freilegt.

Ich vergleiche das gern mit der Arbeit eines Bildhauers.

Da ist dieser rohe Block – dein Material, dein Potenzial, deine Persönlichkeit.

Und du beginnst, Stück für Stück herauszuschlagen, was nicht dazugehört.

Mit jedem Schlag, jedem Versuch, jeder Serie wird klarer, was bleiben soll.

Aber dafür brauchst du Werkzeuge: Können, Vorstellungskraft, Geschmack, Geduld.

Wenn du diese Werkzeuge nicht hast, bleibt das Werk roh.

Wenn du sie hast, aber sie nicht nutzt, wird es kraftlos.

Und wenn du sie nutzt, aber nicht ehrlich zu dir selbst bist,

wird es glatt, gefällig, aber austauschbar.

Viele, die ich in Workshops oder Gesprächen treffe, wissen im Grunde längst, was ihr Stil ist.

Sie spüren ihn, aber sie trauen sich nicht, ihn zuzulassen.

Und das verstehe ich gut. Denn es kostet Mut, sich ehrlich zu zeigen.

Stil zuzulassen heißt auch, Ablehnung zu riskieren.

Manche werden deine Arbeit lieben, andere nicht verstehen – und beides ist in Ordnung.

Denn ohne dieses Risiko bleibt nur die sichere, aber leere Wiederholung.

Stil ist also immer auch eine Frage des Muts.

Für wen ist das eigentlich wichtig?

Ich frage mich manchmal: Für wen ist das eigentlich gedacht – all diese Gedanken über Stil, über Handschrift, über Persönlichkeit in der Fotografie?

Und wer darf sich einfach zurücklehnen und sagen: Ich hab einfach Freude daran – und das reicht mir.

Ich glaube, es gibt grob drei Gruppen.

Da ist die erste, die sich intensiv mit der Stilfrage beschäftigt.

Fotograf:innen, die wissen, dass ihre Arbeit nicht im luftleeren Raum einfach so entsteht.

Dass der eigene Lebensstil – die Musik, die man hört, die Orte, an die man reist, die Bücher, die man liest, die Art, wie man Räume gestaltet oder Gespräche führt – all das unweigerlich in die fotografische Arbeit einfließt.

Sie wissen, dass das eigene Erscheinungsbild, das Auftreten, die Lebenseinstellung Teil der Arbeit sind.

Diese Menschen fragen sich: Wer sind meine Leitbilder? Wer sind meine Nordsterne?

Woran kann ich mich orientieren, um mich weiterzuentwickeln, ohne jemand anderes zu kopieren?

Dann gibt es die zweite Gruppe – die Suchenden.

Diejenigen, die wissen, dass da etwas ist, dass alles miteinander zusammenhängt,

aber noch nicht alles beieinander haben.

Sie entdecken gerade, wie Stil entsteht, was ihn beeinflusst, und wie sich aus vielen losen Teilen – Einflüssen, Begegnungen, Erfahrungen – langsam ein eigenes Bild zusammensetzt.

Sie sind mittendrin, und das ist vielleicht die spannendste Phase überhaupt.

Und schließlich gibt es die, für die all das gar keine Rolle spielt – und das ist völlig in Ordnung.

Die einfach Freude an der Fotografie haben.

Die das Licht sehen, die Technik lieben, die ausprobieren wollen, was möglich ist,

und die vielleicht gar keinen Anspruch haben, einen Stil zu „entwickeln“.

Auch das hat seine Schönheit.

Denn am Ende geht es nicht darum, wer sich mit welchem Tiefgang beschäftigt,

sondern darum, dass jeder seinen eigenen Zugang findet.

Fotografie darf leicht sein. Sie darf ernst sein. Sie darf beides.

Aber wer tiefer einsteigt, merkt: Je persönlicher die Arbeit wird, desto größer das Risiko.

Denn mit jedem Bild gibst du ein Stück von dir preis.

Und das kann weh tun – aber genau dort beginnt Stil.

Über Geschmack lässt sich nicht streiten

Ich sage in meinen Coachings oft:

Über Stil kann man streiten. Über Geschmack nicht.

Geschmack ist keine Meinung. Er ist ein Sinn.

Ein Gefühl für Balance, Proportion, für das richtige Maß.

Er entsteht durch Beobachtung, durch Erfahrung, durch Leben.

Geschmack ist kein angeborenes Talent.

Er ist das Ergebnis deiner Neugier – darauf, wie Dinge wirklich aussehen,

wie Licht fällt, wie Menschen sich bewegen, wie du selbst fühlst.

Alles, was du siehst, liest, hörst, liebst, formt ihn mit.

Und dieser Geschmack wiederum ist eine der wichtigsten Zutaten in der Rezeptur deines Stils.

Wenn du geschmacklich anspruchslos bist, bleibt dein Stil auch flach.

Das ist kein Urteil, sondern eine logische Folge. (Ich denke unweigerlich dabei ans Kochen, für diejenigen, denen der Teil zu abstrakt klingt)

Aber wenn du bereit bist, dich zu verfeinern – durch Kunst, Musik, Begegnungen, Reisen –,

dann schärfst du deinen Geschmack. Und das schärft dein Auge.

Stil ist, am Ende, auch eine Frage der inneren Ästhetik.

Die Bausteine des persönlichen Stils

Ich spreche in Gesprächen oft darüber, dass Stil kein Ziel ist, sondern ein Prozess.

Es gibt keine Formel. Aber es gibt ein paar Bausteine,

die dir helfen können, dich selbst darin zu erkennen.

Raus aus der Komfortzone.

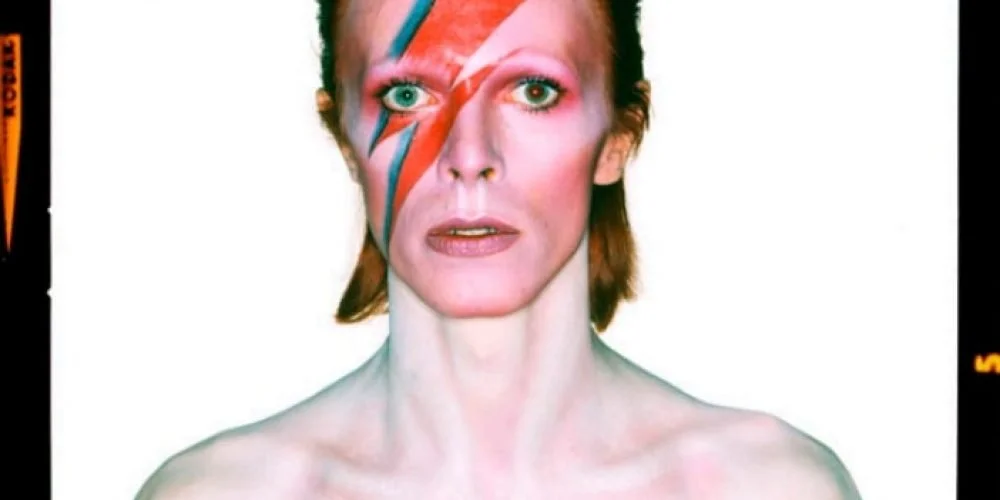

David Bowie hat einmal gesagt:

„Wenn du dich in dem Bereich, in dem du arbeitest, sicher fühlst, arbeitest du nicht im richtigen Bereich.

Geh immer ein Stück weiter ins Wasser, als du denkst, dass du es kannst. Genau dort wo du nur noch auf Zehenspitzen den Boden berührst – genau da bist du richtig…“

Dieser Satz könnte auch aus der Fotografie stammen.

Denn Stil entsteht da, wo du dich ein Stück zu weit hinauswagst –

wo du riskierst, zu scheitern, aber auch Neues entdeckst.

Stil entsteht da, wo du ein kleines Risiko eingehst –

wo du nicht weißt, ob es funktioniert, aber du es trotzdem tust.

Wo du spürst: Hier verliere ich kurz den Boden unter den Füßen – also bin ich richtig.

David Bowie

Verstelle dich nicht.

Marotten, Unsicherheiten, kleine Fehler – das alles sind Stilmittel.

Sie erzählen von dir. Aber du musst ehrlich prüfen:

Sind sie wirklich Teil von dir – oder nur Bequemlichkeit?

Viele lassen ihre Schwächen stehen, weil sie sich darin eingerichtet haben.

Aber manchmal ist genau das der Punkt, an dem du aus deiner Komfortzone herausmusst.

Sich vergleichen – aber mit Maß.

Vergleich ist nichts Schlechtes. Er kann inspirieren.

Wie beim Musizieren: Am Anfang spielst du Songs deiner Lieblingsband.

Das ist wichtig, um Technik zu lernen.

Aber irgendwann musst du deine eigenen Songs schreiben.

Vergleich ist ein Werkzeug, kein Ziel.

Und Perfektion?

Perfektion ist der Tod jeder Kunst, so sagt man. Und das glaube ich auch.

Denn es gibt kein Maß für das perfekte Bild.

Kein Kriterium, keine Zahl, keinen Moment, an dem du sagen könntest: Jetzt ist es perfekt.

Perfektion ist Stillstand. Stil dagegen lebt von Bewegung, von Brüchen und der Fähigkeit, sie auszuhalten.

Cartier-Bresson und die ersten 10.000 Bilder

Henri Cartier-Bresson hat einmal gesagt:

„Deine ersten 10.000 Fotos sind deine schlechtesten.“

Das klingt im ersten Moment streng, fast abwertend.

Aber in Wahrheit ist es eine Liebeserklärung an das Lernen.

Was er meint, ist: Du musst lange genug fotografieren, bis du dich selbst siehst.

Bis du aufhörst, Motive zu wiederholen, die du irgendwo gesehen hast.

Bis du beginnst, Entscheidungen zu treffen, statt nur zu reagieren.

Die ersten 10.000 Bilder gehören der Technik, der Neugier, der Suche.

Die danach gehören dir.

Und die Zahl steht eher symbolisch bei 10.000. In Zeiten der digitalen Fotografie, könnte man durchaus noch mindestens eine „0“ dranhängen.

Henri-Cartier-Bresson

Aber um dorthin zu kommen, musst du durchhalten.

Und das ist vielleicht das größte Risiko überhaupt:

Dass du jahrelang arbeitest, ohne zu wissen, ob du jemals ankommst.

Aber genau in dieser Ungewissheit liegt der Wert.

Du verlierst dich ein Stück – und findest dabei etwas, das dir niemand mehr nehmen kann.

Denn erst mit der Zeit entsteht eine Sprache – dein Rhythmus, dein Blick, deine Art, Licht, Mensch und Emotionen zu sehen du zu erspüren.

Und vielleicht ist das auch das, was Stil im Kern ausmacht:

Er wächst nicht durch Kontrolle, sondern durch Erfahrung.

Durch Wiederholung, Irrtum und diesen einen Moment, in dem du plötzlich erkennst:

Das da – das bin ich. Gewachsen durch viele Zurückweisungen, Kommentare und Bemerkungen (Auch die, die man selbst nie direkt zu hören bekommt), Trial and Error.

Nie für die Galerie

Und wieder, David Bowie. Er hat das einmal perfekt auf den Punkt gebracht, auch wenn er von Musik sprach.

Er sagte sinngemäß: „Mach nichts für die Galerie. Arbeite nicht, um Erwartungen zu erfüllen.“

Und genau das gilt für die Fotografie ebenso.

Wenn du anfängst, Bilder zu machen, um zu gefallen, um Likes zu bekommen, um Erwartungen zu bedienen – dann verlierst du etwas Wesentliches. Denn irgendwann vergisst du, warum du überhaupt angefangen hast.

Die meisten von uns haben mit Fotografie begonnen, weil da etwas in uns war, das gesehen werden wollte. Etwas, das wir ausdrücken wollten, um uns selbst besser zu verstehen.

Und in dem Moment, in dem du anfängst, für andere zu produzieren, verlierst du den Kontakt zu diesem inneren Ursprung. (Um Bowies Gedanken weiterzuführen).

Ich habe oft beobachtet, dass die „schlechtesten“ Bilder entstehen, wenn man versucht, Erwartungen zu erfüllen. Wenn man auf Nummer sicher geht, weil man denkt, das sei „professionell“. Aber das Gegenteil ist der Fall:

Sicherheit ist Stillstand.

Stil entsteht nicht in Sicherheit, sondern im Risiko.

Nicht im Gefallen, sondern im Finden.

Und nie – wirklich nie – für die Galerie.

Stil als Einstellung

Ich mag das Wort Haltung nicht besonders – es klingt zu abgenutzt.

Vielleicht ist Stil eher eine Einstellung.

Eine Überzeugung, eine Art, auf die Welt zu schauen.

Stil ist keine Maske.

Er ist eine Verlängerung deiner Persönlichkeit.

Er zeigt, wie du fühlst, wie du auswählst, wie du entscheidest.

Er ist eine Resonanz auf alles mit dem du dich beschäftigst.

Er ist das, was da ist, wenn du aufhörst, jemand anders sein zu wollen.

Wenn du lange genug gearbeitet, gezweifelt, verworfen, neu begonnen hast –

dann formt sich etwas, das du nicht mehr ablegen kannst,

weil es du selbst bist.

Stil ist keine Technik. Keine Disziplin. Kein Ziel.

Er ist die Spur, die du hinterlässt.

Für mich ist Stil am Ende genau das:

Der Mut, etwas zu riskieren, ohne zu wissen, ob es verstanden wird.

Der Mut, ehrlich zu bleiben, auch wenn es einfacher wäre, zu glänzen. Auch in der zweiten oder dritten Reihe.

Und die Erkenntnis, dass die eigene Handschrift nur sichtbar wird,

wenn man bereit ist, mehr aufs Spiel zu setzen.