My bookshelf. Episode 2: Come Undone by Andreas Jorns

Über Pausenbilder, Vertrauen und das Glück des Ungeplanten

Ich bin in Frankreich, in Annecy, um genau zu sein. Tagsüber Termine, abends Geschäftsessen – und eigentlich sollte es danach direkt ins Bett gehen.

Stattdessen setze ich mich an den Schreibtisch meines Apartments, schlage mein Notizbuch auf, klappe den Laptop auf und beginne zu schreiben. Zwei Abende lang bleibe ich bis in die Nacht hinein wach, füge Notizen zusammen, tippe, lösche wieder, formuliere neu und als ich schließlich meine Unterlagen zurück in die Tasche lege, bin ich zufrieden.

Denn das, worüber ich schreiben wollte, musste endlich mal aufgeschrieben werden – nach Jahren des Blätterns, Betrachtens und Nachdenkens.

Wir reden über Fotografie, Andreas Jorns und ich.

Aber eigentlich reden wir über Zeit. Über Vertrauen. Über die Arbeit an etwas, das sich erst zeigt, wenn man aufhört zu posieren.

Wir sitzen uns gegenüber – getrennt durch ein paar hundert Kilometer, verbunden durch einen Videocall. Vor uns jeweils eine Tasse Kaffee, hinter uns vollgepackte Bücherregale. Wir lachen, als wir die Parallele bemerken.

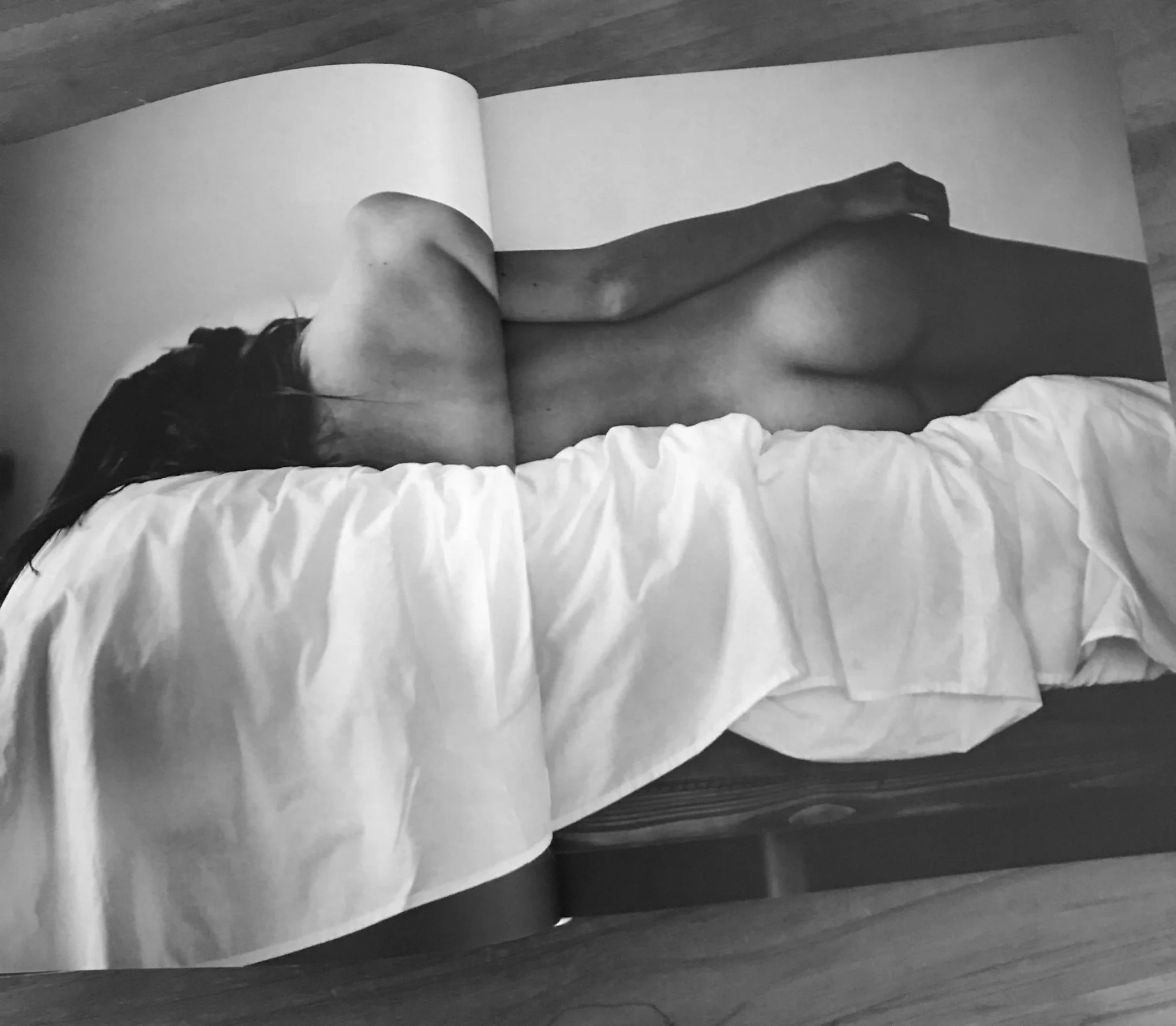

Ich spreche mit Andreas über seinen Bildband Come Undone – ein Projekt, das drei Jahre Fotografie umfasst, vier Jahre gemeinsames Unterwegssein und unzählige Momente, die zwischen etwas passieren. Bilder, die nicht geplant sind, aber entstehen, wenn nichts mehr muss.

Ich spreche mit ihm über dieses Buch im Rahmen meiner kleinen Reihe über Werke, die mich inspirieren und begleiten. Bildbände, die ich immer wieder in die Hand nehme – auch bei Workshops, wenn es um das Suchen und Finden in der Fotografie geht.

Über Bücher und Kompasse

Wir beginnen unser Gespräch über Literatur. Über die kulturellen „Endgegner“, wie wir sie nennen – Thomas Mann und seine Werke, James Joyce, Ulysses.

Bücher, an denen man sich aus Prinzip abarbeitet, weil sie zu groß sind, um sie einfach zu lesen.

Vielleicht ist Lesen für Andreas – wie auch für mich – eine Art Kompass. Eine Möglichkeit, sich der Welt zu nähern, ohne sie festhalten zu wollen. Für ihn scheint das Schaffen von Bildbänden seinen Weg entlang seiner Fotografie als Meilensteine zu markieren.

Wie ich zu Come Undone kam

Ich selbst war damals in einer Phase der Veränderung.

Mein Ausgangspunkt – die natürliche Porträt- und Lifestyle-Fotografie im vorhandenen Licht – war nun lange genug von Peter Lindbergh und Co. geprägt.

Ich suchte nach dem nächsten Element, nach einem Baustein, der mehr erzählte als nur Oberflächen zu zeigen.

Etwas, das spürbarer war, ehrlicher, vielleicht auch unbequemer.

Etwas, das Geschichten zeigte, die ich selbst noch gar nicht richtig beschreiben konnte.

Ich erinnere mich genau, wie ich das Buch zum ersten Mal sah – in einem Instagram-Post, während einer kleinen Vorstellungsreise, die Andreas gemeinsam mit Katharina, seiner Protagonistin, unternahm.

Ich bestellte es sofort.

Was mich fesselte, war diese ruhige, unaufgeregte, aber dichte Energie zwischen Fotograf und Model. Keine Posen, keine Effekte, keine modellige Geste – stattdessen ein stetiger, ernsthafter Dialog auf Augenhöhe. Dieser entwickelte sich von Fotograf zu Model zu einem Mensch zu Mensch Verhältnis.

Quelle: ajorns.com

Außer einem kurzen Einleitungstext gibt es keine erklärenden Worte. Der Rest lädt den Betrachter dazu ein, selbst zu lesen – gedanklich, emotional. Das Durchblättern wird zum inneren Lesen: Man kann, wenn man nicht nur einfach durchblättert, zwischen den Bildern zu spüren, wie diese Zeit wohl war – welche Nähe, welche Stille, welche Unsicherheiten sie trug.

Der Titel – Musik, Bedeutung, Undine

Der Titel Come Undone geht auf den Song von Duran Duran zurück. Für Andreas steht er mehr für die Stimmung als Beschreibung. Eine Art Soundtrack des Projekts. Beide, Katharina und er sitzen in einer Hotel Lobby beieinander und denken darüber nach, wie sich der Bildband nennen ließe. Praktisch zeitlgleich kommen beide auf die gleiche Idee.

„Come Undone ist für mich come as you are – ungeschminkt, unfertig, wahr“, sagt Andreas.

Für ihn steht der Titel für das Loslassen. Für den Moment, in dem sich etwas löst – dieses Entspannen und die Kontrolle abzugeben, ohne den Willen, gefallen zu wollen.

Meine Lesart driftete im Laufe der Jahre in eine andere Richtung: hin zur Figur der Undine, der Wassernymphe, die nur dann Mensch werden kann, wenn sie geliebt wird – und verschwindet, wenn das Vertrauen gebrochen ist. Sie steht für das weiblich-Unergründliche, für das Wasserhafte, Emotionale, das sich nicht fassen lässt – Schönheit und Vergänglichkeit zugleich. In ihr steckt etwas Fragiles, etwas Flüchtiges. Sie verkörpert das Sich-Zeigen und wieder Entziehen, das Wechselspiel von Nähe und Verschwinden. Wie gesagt, ich driftete ab.

Weil so wie in Come Undone: ein Sich-Zeigen unter der Bedingung von Vertrauen – und ein Wissen darum, dass Vertrauen oft nur befristet ist.

Und doch, so stellten wir beide fest - Andreas’ und meine Deutung sind zwei Seiten derselben Wahrheit:

Dass sich Authentizität in der Fotografie nicht erzwingen lässt. Sie zeigt sich, wenn man loslässt.

Vom Posieren zum Pausenbild

Am Anfang war alles klassisch: Atelier-Sessions, feste Termine, das übliche „Heute machen wir Fotos.“

Doch bald kam das Gefühl: „Das ist irgendwie nicht das was wir wollen, oder?“.

Die Veränderung kam durch das Reisen – Usedom, später Mallorca. Weniger Setups, mehr Gespräche, Kaffee, Musik. Die Kamera war da, aber sie drängte sich nicht mehr auf.

Andreas erzählt, wie sich die Atmosphäre veränderte – weg vom Fotografieren, hin zum Dasein.

„Wenn nichts passiert, ist das nicht schlimm. Wenn etwas passiert, könnte es großartig werden“, sagt er zu Katharina. Und so halten sie es über die Jahre.

Viele der Bilder wirken, als seien sie in Pausen entstanden – und oft war es genau so. Während Katharina sich die Haare trocknete, eine Zigarette drehte, aus dem Fenster sah. In sich versunken. Und Andreas drückte ab.

Quelle: ajorns.com

Katharina – spröder Charme und stilles Vertrauen

Über „Come undone“ zu schreiben, ohne sie, Katharina, zu erwähnen, wäre unmöglich. Ich habe sie nie getroffen, und doch hat man beim Betrachten der Bilder das Gefühl, ihr begegnet zu sein.

Keine Routine, keine Selbstdarstellung, kein Social-Media-Gestus. Sie war einfach unerwartet da. Und anschliessend auch so wieder weg, wie sie kam.

Andreas beschreibt sie als klug, eigenwillig, diskussionsfreudig – mit „sprödem Charme“.

Nach rund anderthalb Jahren des Fotografierens kam ein Gespräch, das alles veränderte: persönlich, verletzlich, echt. „Von da an“, sagt er, „wurden die Bilder magisch.“

Katharinas Haltung während der gemeinsamen Zeit: „Es ist nicht schlimm, wenn ich auf Bildern nicht schön aussehe, solange die Aussage stimmt.“

Diese Ehrlichkeit ist selten – sie ist der Kern dessen, was Come Undone ausmacht.

Während des gesamten Projekts arbeitete sie ausschließlich mit Andreas. Danach ging sie zurück ins Studium, nach Lateinamerika, wo sie heute lebt.

Eine Geschichte, die geschlossen ist. Ein Kreis, der sich nicht wiederholt.

Die fotografische Zeit, oder wie die Bilder entstanden

Nochmal zurück zur Entstehung und der Fotografie. Mit der Zeit wurde aus dem Fotografieren ein gemeinsamer Rhythmus. Kein klassisches Shooting mehr, sondern Tage, an denen sie einfach etwas taten – spazieren gingen, Musik hörten, redeten, schwiegen.

Die Kamera war dabei, aber sie stand nicht im Mittelpunkt. Sie war zwar anwesend aber nicht im Vordergrund. Ich stelle mir das so vor wie ein Schreibgerät und ein Notizbuch, das man sich unkompliziert und im Moment schnappt, wenn er sich richtig anfühlt und etwas aufschreibt.

Manchmal entstanden über Stunden keine Aufnahmen, und dann wieder ein einziger Moment, oder ein paar Minuten in dem Andreas achtsam mit der Kamera “mitging”.

Andreas beschreibt, wie dieses Vertrauen wuchs: „Irgendwann war das Fotografieren wie Atmen – unaufgeregt, selbstverständlich.“

Das Licht, das Schweigen, das gemeinsam sein – all das wurde Teil der Bilder.

Sie entstanden nicht trotz der Pausen, sondern oft durch sie.

Und darin liegt für mich etwas essentielles in Come Undone: dass Nähe nicht entsteht, wenn man sie sucht, sondern wenn man sie zulässt. Auf beiden Seiten.

Analoges Kuratieren – die Kunst der Sequenz

Die Auswahl und Reihenfolge der Bilder entstand nicht am Bildschirm, sondern analog – mit Prints auf dem Boden, an den Wänden, zu dritt mit einem befreundeten Grafiker auf Mallorca.

Eine Woche lang wurde gehängt, gelegt, verschoben. Im selben Raum, in dem viele der Bilder entstanden waren. Diese Nähe spürt man auch beim Betrachten des Bilderstrecken.

Der Band war bald ausverkauft; später erschien eine Box-Edition. Ich hatte mein erstes Exemplar nach einer Weile verschenkt – schweren Herzens – und mir die Edition später noch einmal gekauft.

Überzeugung statt Perfektion

Andreas und ich teilen eine Abneigung gegen den Perfektionismus in der Fotografie – gegen den Glauben, Technik könne Nähe ersetzen.

Come Undone ist das Gegenteil: eine Arbeit gegen das Überinszenierte, gegen das Berechenbare.

„Wenn du jemanden nicht fühlst“, sagt Andreas, „sehen die Bilder beschissen aus.“

Diese Klarheit, dieses „eine Kamera, ein Objektiv, fertig“, ist kein Purismus, sondern ganz praktisch. Es geht nicht um Setup, sondern um Vertrauen. Auch um Zeit. Alles braucht seine Zeit.

Wir sprechen auch über Social Media, über die Effizienz-Ästhetik, über Bilder, die funktionieren und einen Feed bedienen sollen, statt zu berühren.

Come Undone zeigt das Gegenteil: Das richtige Foto ist oft das unprogrammierte.

Vertrauen, Verantwortung und das „ins Buch Gegossene“

Ein Projekt dieser Tiefe lebt vom Vertrauen. Katharina legte ihres in Andreas’ Hände.

Doch was passiert, wenn sich Jahre später etwas ändert – ein neues Leben, ein anderer Blick?

Was, wenn jemand sagt: „Ich will diese Bilder nicht mehr“?

Wir kommen beide zur gleichen Antwort: „Einmal gedruckt, ist es ins Buch gegossen.“

Ein Bildband ist keine Datei, die man löschen kann. Er bleibt – in Regalen, in Köpfen, in Gesprächen.

Nach dem Buch – und das Gefühl des Endes

Nach Come Undone kam für Andreas der Durchbruch in seine nächste fotografische Phase – und zugleich ein kreatives Loch.

„Es ist wie nach einem fesselnden Roman“, sagt er. „Du liest Seite um Seite, und wenn das letzte Kapitel endet, fällst du in ein Loch.“

Das Projekt hatte sein natürliches Ende. Kein „noch eine Monografie“.

Stattdessen erschien „What if“ – eine Sammlung von Bildern aus der Zusammenarbeit mit Katharina , die keinen Platz mehr im ersten Buch fanden, aber gesehen werden wollten.

Quelle: ajorns.com

Musik, Alter, Nachhall

Unser Gespräch geht dem ende zu und wir sprechen über Musik. - Dire Straits, über Telegraph Road – über dieses Gefühl, wenn ein Lied endet und man wünscht, es würde noch ein wenig weitergehen.

Vielleicht ist das die treffendste Beschreibung für Come Undone:

Ein Werk, das klingt, als könnte es weitergehen – und gerade dadurch vollkommen ist.

Epilog – Was bleibt

Nach dem Gespräch lege ich meine Notizen zur Seite.

Ich denke nach über meine “Katharinas” – Gesichter, die mich bis heute begleiten: Freundinnen, Musen, Gesprächspartner. Und darüber, wieviel zusammenkommen musste um solch ein Bildband-Projekt entstehen zu lassen.

Ich merke, wie meine Arbeit mit diesen Menschen sich ebenfalls entwickelt hat. Durch sie und auch ohne sie und wie alles zusammenhängt. Wieviele Begegnungen ich hatte nur um Bilder zu produzieren; Ohne Geschichten sondern nur um der Zusammenarbeit willen.

Und ich frage mich, was ich aus Come Undone mitnehme.

Im Flugzeug, auf dem Weg zurück nach Frankfurt, fällt es mir plötzlich ein:

Dass Porträtfotografie nur dann ehrlich sein kann, wenn beide ehrlich miteinander sind.

Und dass es manchmal Jahre dauert, bis man an diesen Punkt gelangt.

Und vielleicht ist das der wahre Kern jeder Begegnung – in der Fotografie, wie im Leben:

Dass Nähe zwar gesucht werden kann aber erlaubt werden muss. Und dass ausgerechnet das Flüchtige das ist, was bleibt.